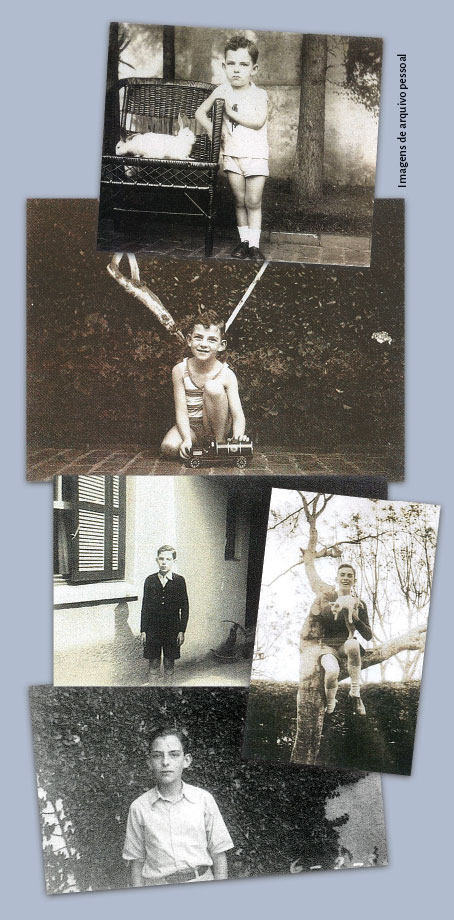

A escolha pela área de Hematologia não surgiu por acaso na vida do médico e pesquisador Michel Pinkus Rabinovitch, 90 anos. Aos 15 anos, quando estava se preparando para ingressar na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP), no curso de Engenharia Civil, profissão do falecido pai Betzabel, mudou radicalmente a área escolhida ao perder a mãe Anita, então com 46 anos, para uma leucemia aguda. Entre o diagnóstico e sua morte foram apenas três semanas. Um ano antes, o pai, de 47 anos, havia morrido em decorrência de um tumor no rim.

Um dos seus primeiros artigos científicos, uma revisão da literatura, trata justamente dos aspectos citoquímicos da célula leucêmica. Depois, inúmeros outros vieram em sequência, como resultado de uma dedicação de mais de 70 anos à Ciência, iniciada em 1946 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). “Eu já sabia que queria ser pesquisador. Cabulava as aulas de clínica para trabalhar no laboratório e, ainda no quarto ano da graduação, publiquei meu primeiro trabalho”, conta ele, que se especializou na área de Ciências Biomédicas e teve como guru o eternizado amigo Michel Abujamra. “Nunca fiz um parto em toda a minha vida, pois sabia que não era a área clínica que eu queria seguir”.

Antes de entrar em Medicina, Rabinovitch encarou o curso preparatório, chamado de pré-médico, que ocorria no quarto andar do prédio da FMUSP. Lá, tinha aulas de Matemática, Português, Biologia, Botânica, Latim, entre outras. Na época, também fazia algumas traduções do inglês para o jornal Crônicas Israelitas, órgão informativo da Congregação Israelita Paulista.

Logo no início do curso médico, conheceu o professor José Oria, um dos precursores da Hematologia Morfológica, médico interessado em música e literatura no Brasil, que lhe abriu as portas do Laboratório de Histologia e Embriologia da FMUSP. No quinto ano da graduação já dava aulas de laboratório para alunos do segundo.

Em 1949, o pesquisador concluiu o curso médico e dois anos depois o doutorado. No ano seguinte, casou-se com Íria Mariani, técnica de laboratório de Hematologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. A docência em Histologia e Embriologia aconteceu em 1953, mesmo ano em que se separou de Íria e partiu para os Estados Unidos como bolsista da Fundação Rockefeller por dois anos. Nesse período passou pelo Departamento de Anatomia da Universidade de Chicago, fez um curso no Marine Biological Laboratory (Woods Hole) e trabalhou junto com Walter Plaut – no Laboratório do respeitável professor, biólogo celular e humanista Daniel Mazia –, no Departamento de Zoologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Antes de voltar para o Brasil no começo de 1955, Rabinovitch visitou o Instituto Rockefeller, em Nova Iorque, e, lá, demonstrou que havia nucléolos nas células hepáticas, contrariando a opinião de Alfred Mirsky, importante membro do instituto. “Esse episódio me ajudou a ser aceito na instituição em 1964, quando tive que sair do país devido ao regime militar. Mirsky não havia me esquecido”, lembra.

Em 1959, foi nomeado professor adjunto de Histologia e Embriologia da FMUSP, onde permaneceu trabalhando por 15 anos, e ajudou a despertar ainda mais o gosto da pesquisa em estudantes que, anos mais tarde, tiveram seus nomes reconhecidos dentro e fora do país, como é o caso de Ricardo Renzo Brentani – um dos principais nomes no mundo em pesquisas sobre câncer –, Thomas Maack – importante pesquisador na área de rime peptídeos, com mais de 100 artigos publicados e cerca de 7 mil citações na literatura científica –, Sergio Ryuzo Dohi, Jacob Kipnis, Nelson Fausto, Azzo Widman, Bernardo Liberman, José Gonzales, Sergio Henrique Ferreira, José F. Terzian, Mauricio Rocha e Silva Filho e Waltraut Helene Lay. “Posso dizer que esses 12 pesquisadores foram meus filhos e tenho muito orgulho disso”. Nessa época, Rabinovitch também colaborou com Itamar Vugman, antes dele ir para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP).

Uma de suas descobertas ocorreu em 1961, dentro do Departamento de Zoologia da Universidade da Califórnia, Campus São Francisco, nos EUA. Lá, desvendou um simbionte responsável pela incorporação de precursores radioativos no DNA do citoplasma da Amoeba proteus; simbionte jocosamente conhecido no laboratório como “rabinossoma”, em referência ao seu apelido “Rabino” que os colegas utilizam na FMUSP.

Ameaçado pelo regime militar em 1964, Rabinovitch não chegou a ocupar a cadeira de professor de Biologia na Universidade de Brasília (UnB), para a qual se candidatou e foi nomeado no dia 1º de abril de 1964. Deixou o Brasil por 33 anos, passando pelos Estados Unidos e pela França, países que o acolheram e nos quais contribuiu com importantes pesquisas em várias instituições. Nelas, também, treinou vários brasileiros. “No mesmo dia em que fui convidado pela UnB, em 1º de abril, começou a ditadura. Foi uma coincidência incrível. Devo minha carreira internacional aos militares”, afirma ele, que atuava muito pouco politicamente. “Nunca fui comunista. Sou anarquista da subespécie pacifista. No entanto, tive alunos ativos, trotskistas, comunistas, e fui acusado de ser mentor desses estudantes pelo professor Geraldo de Campos Freire, que era o principal repressor dentro da FMUSP”.

Ele conta que chegou a questionar Freire do que estava sendo acusado. “O professor me respondeu que minha consciência devia saber”.

Aos 30 anos, como professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), recebe pesquisadores poloneses (centro) no campus

Denunciado por Luiz Carlos Uchôa Junqueira, como perigoso, à agência federal de investigação estadunidense, FBI (Federal Bureau of Investigation) e à polícia brasileira, o médico conta que vários de seus colegas foram presos, como Thomas Maack e Luiz Hildebrando Pereira da Silva. “Fui levado de Ribeirão Preto para São Paulo no fusca do amigo Mauricio Rocha e Silva Filho, para refugiar-me na casa do meu primo José Mindlin por cerca de uma semana”, lembra. “Foi nesse período que recebi uma proposta de emprego, por parte do Walter Plaut, em Madison, capital do Estado de Wisconsin. Mas, optei pela Universidade de Rockefeller, onde dois pesquisadores, James Gerald Hirsch e Zanvil A. Cohn (ambos falecidos), desenvolviam uma importante linha de estudo de pinocitose e lisossomas”. Os lisossomas são organelas celulares responsáveis pela digestão de partículas externas e pela renovação de estruturas celulares.

Lá, Rabinovitch trabalhou com Hirsch e Cohn. A recepção fraterna do professor pelos pesquisadores e a parceria de cinco anos selou uma amizade que continuou por décadas. Rolin D. Hotchkiss (falecido em 2004) é outro grande amigo que o pesquisador fez em Rockefeller.

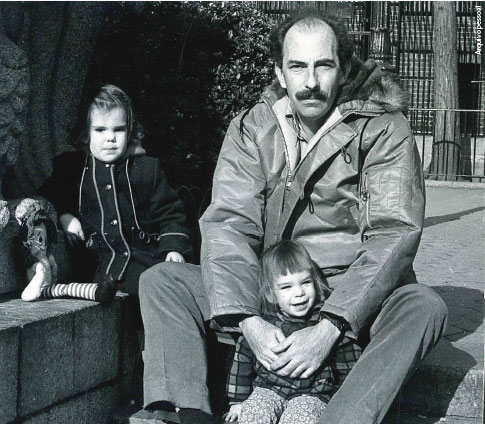

Em 1968, Rabinovitch casou-se com a suíça Odile Levrat, então técnica de laboratório da Universidade Rockefeller, em Nova Iorque, onde o pesquisador trabalhou até 1969, como associado de pesquisa no Laboratório de Fisiologia Celular e Imunologia. Assumiu, ainda em 1969, o cargo de professor associado de Biologia Celular da Escola de Medicina da Universidade de Nova Iorque, passando a titular quatro anos depois. Lá teve a oportunidade de reencontrar Victor e Ruth Nussenzweig e seus filhos, companheiros e amigos para sempre.

Da relação com Odile, que durou oito anos, teve duas filhas estadunidenses: Miriam, que se mudou para Paris e mais tarde casou-se com o francês Serge Hascoet, e Caroline, que continuou no Brooklyn (Nova Iorque), ambas formadas em Literatura. Miriam, que faleceu no ano retrasado, aos 46 anos, tem uma filha, Eleanor, da qual o avô fala com muito orgulho, apesar de vê-la pouco, devido à distância. Caroline, 46 anos, é uma escritora reconhecida no seu país de origem.

Desgostoso com os acontecimentos no Brasil e com família formada no exterior, Rabinovitch não voltou, em 1979, quando foi promulgada a lei da anistia, pelo presidente João Batista Figueiredo. “O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, me deixou tão revoltado que não tive dúvida. Entreguei meu passaporte no consulado brasileiro, em Nova Iorque, e fiquei dois anos sem nacionalidade, não podendo sair dos EUA, até conseguir me tornar um cidadão americano”, conta ele, que chegou a ser questionado pelo FBI se tinha escrito algum artigo no jornal O Bisturi, publicação do Centro Acadêmico da FMUSP. “Quando voltei ao Brasil, em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso me devolveu a cidadania brasileira e o reitor da USP, José Goldemberg, me aposentou. Hoje, tenho orgulho de ser professor emérito de lá”.

Em 1980, o pesquisador passou pela Unidade de Parasitologia Experimental do Instituto Pasteur, onde trabalhou com Leishmania junto a Jean Pierre Debet, e manteve bastante contato com o amigo Luiz Hildebrando Pereira da Silva. Apesar de diversos colegas o chamarem para voltar a atuar no Brasil, um convite para trabalhar como mestre de pesquisas no Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), no Instituto Pasteur, em Paris, quatro anos depois, marcou uma nova fase na vida do pesquisador. Na instituição, passou a chefiar o laboratório da unidade de Imunoparasitologia, onde se aposentou em 1994.

Desde 1997, Rabinovitch é professor colaborador na Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), onde recebeu um laboratório e foi orientador de diversos alunos da pós-graduação. Sua última orientação ocorreu em 2007. Hoje, o pesquisador, que continua acolhido na instituição, dedica seu tempo à revisão de trabalhos científicos sobre várias drogas não convencionais (disponíveis no mercado) com efeitos antitumorais, como Metfornima, Propranolol, Resveratrol, entre outras.

É preciso fortalecer as cadeiras de Oncologia Experimental no país

Apesar de aposentado, Rabinovitch não cessou as pesquisas

Michel Rabinovitch está debruçado no estudo de drogas antitumorais reposicionadas, ditas não convencionais, entre as quais várias aprovadas no tratamento de outras condições e doenças, como a aspirina, o propranolol, a metformina, o resveratrol e a cloroquina.

”Há uma série de moléculas. Tenho uma lista de cerca de 90 delas com atividade antitumoral comprovada em animais, mas que infelizmente não despertaram o interesse de investidores e indústrias farmacêuticas, por não terem sido canonizadas pelo Food and Drug Administration (FDA), dos EUA, e continuam ignoradas nos tratados recentes de quimioterapia do câncer”, afirma. “Estas drogas não convencionais, que não fazem parte do armamento oncológico oficial, podem cooperar com os quimioterápicos convencionais, aumentando a atividade desses medicamentos, sem onerar a toxicidade ao paciente”.

De acordo com ele, em todo o mundo dito livre, os custos para o tratamento de câncer pelas moléculas convencionais são muito altos e o desenvolvimento e aprovação de novas drogas pelo FDA pode custar centenas de milhões de dólares e levar até 17 anos para elas entrarem no mercado. Rabinovitch espera, no entanto, despertar o interesse de outros pesquisadores para levar adiante a proposta de associar drogas auxiliares da quimioterapia, duas a duas ou três a três, em estudos pré-clínicos, avaliando seus efeitos em culturas celulares em embriões normais de galinha ou enxertados com tumores humanos”, explica. “A julgar pela literatura, as drogas auxiliares foram geralmente utilizadas uma a uma, raramente em combinações de duas e quase nunca em combinações de três”.

Para o pesquisador, esse protocolo, com as drogas auxiliares sós ou combinadas às drogas convencionais, além de gerar economia aos cofres públicos, abre a possibilidade de reduzir as doses de drogas tóxicas comumente utilizadas para o tratamento do câncer.

Rabinovitch pretende concluir essa análise e submeter um artigo para publicação. “O Brasil precisa ser mais participativo, não somente em Oncologia Clínica, mas também na Experimental”, diz. “É preciso fortalecer cadeiras de Oncologia Experimental nas universidades de Ciências Básicas e investir não apenas em novas drogas, mas também em combinações de drogas já existentes (o que talvez dê menos prestígio, mas seja útil), com ação comprovada em animais, para podermos baratear os medicamentos contra câncer e torná-los mais acessíveis”.